筆算は、算数の学びの基礎です。

しかし、筆算の教え方や練習方法に迷う保護者の方も多いのではないでしょうか。

ポイントは、子どもたちが楽しみながら基本的なルールを理解して、知識を実際の計算に活かす練習を繰り返すことです。

この記事では、算数の筆算を効果的に教えるための方法と、子どもたちが自信を持って筆算を行えるようになる練習法を紹介します。

正しい教え方と練習法を身につけることで、子どもたちは筆算のスキルを完全にマスターすることができるでしょう。

ぜひ、この記事を通じて、筆算の教え方のヒントやアイディアを得て、子どもたちの学びのサポートに役立ててください。

筆算の基本

筆算は、私たちの日常生活において欠かせません。

このセクションでは、筆算の重要性やその歴史的背景について詳しく解説します。

筆算を学ぶことで、計算の基本をしっかりと理解することができ、計算もスムーズになります。

筆算を学ぶ理由

筆算は基本的な知識として、小学校低学年の段階から教えられています。

特に、足し算や引き算の筆算は、日常生活においてもさまざまな場面の計算に出てきます。

また、筆算を学ぶことで、計算のプロセスを視覚的に捉えることができ、計算の理解を深めることができます。

筆算をマスターすることで、計算のスピードや正確性も向上します。

足し算の筆算のステップ

このセクションでは、足し算の筆算をスムーズに行うためのポイントを詳しく解説します。

これを理解することで、お子さんはより複雑な計算も難なくこなせるようになるでしょう。

ケタを揃える重要性

筆算の際、最も基本的なポイントは「ケタを揃える」ことです。

筆算でケタがずれると、計算結果を間違えてしまいます。

特に「位取り」を理解していないと、筆算が難しくなります。

位取りは、お金の計算で理解させるのもわかりやすいです。

例えば、1円玉が10枚で10円玉に、10円玉が10枚で100円玉に交換できるという仕組みを理解することで、筆算の繰り上がりや繰り下がりも理解できるようになります。

繰り上がりのメカニズムとその教え方

繰り上がりは、足し算の筆算で頻繁に出てきます。

特に、2回以上繰り上がりが発生する計算、例えば「287 + 365」のような場合は、繰り上がりを忘れやすくなりがちのお子様もいます。

繰り上がりの際に、1つ上のケタに「繰り上がりの1」を書き忘れるケースもよくありますので、計算の答えを声に出して言いながら書くことで、このようなミスを防ぐこともできます。

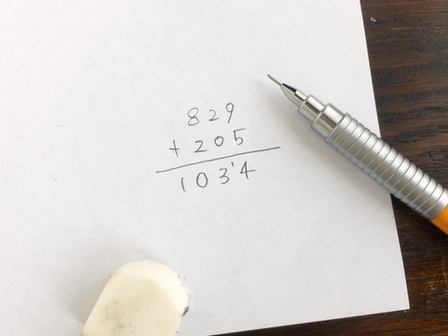

実際の計算例

足し算の筆算の具体的な流れを例を通して確認しましょう。

例えば「287 + 365」という計算を考えます。

まず、一の位から計算を開始します。7 + 5 = 12となり、2を一の位に記入し、1を繰り上げます。

次に、十の位を計算します。

8 + 6 = 14、繰り上がりの1を加えると15となります。

5を十の位に記入し、1をさらに繰り上げます。

最後に、百の位を計算します。

2 + 3 = 5、繰り上がりの1を加えると6となります。

よって、答えは652となります。

このように、筆算は一の位から順に計算を進めることで、正確な答えを導き出すことができます。

引き算の筆算のステップ

筆算の引き算は、繰り下げのプロセスなど、いくつかのステップに分けられます。

ここからは、引き算の筆算の各ステップを詳しく解説します。

これらを理解することで、引き算の筆算をスムーズに行えるようになります。

繰り下げのプロセスの理解

繰り下げは、引き算の筆算において最も重要なステップの一つです。

上の位から順に計算を行い、引く数が大きい場合には隣の位から1を借りて計算を進めます。

例えば、75から17を引く場合、一の位で5から7を引くことはできないので、十の位から1を借りて15として計算します。

このプロセスを繰り下げと言います。

途中に0がある式の特別な取り扱い

途中に0が含まれる式では、特別な取り扱いが必要です。

0から他の数字を引くことはできないため、さらに左の位から1を借りる必要があります。

このとき、0の直前の数字から1を減らし、0を10として扱い、引き算を行います。

このステップを繰り返すことで、0を含む引き算でも正確に行うことができます。

実際の計算例

実際の計算例を通じて、引き算の筆算の流れを確認しましょう。

例えば、75から17を引く場合、まず一の位の5から7を引きますが、5は7より小さいため、十の位から1を借りて15として計算します。

次に、十の位で6から1を引き、結果として58が得られます。

このように、上の位から順に計算を行い、必要に応じて繰り下げを行うことで、正確な答えを導き出すことができます。

筆算の教え方のコツとポイント

筆算は、子供たちが算数の基礎を学ぶ上で欠かせないスキルの一つです。

このセクションでは、筆算を効果的に教えるためのコツとポイントを紹介します。

これを読むことで、子どもたちが筆算をスムーズに習得できる方法を学ぶことができます。

視覚的な教材の活用

子どもたちは、図や絵などが入った視覚的な教材を使用することで、計算の仕方を具体的に理解しやすくなります。

最近では動画やアプリを活用することで、子どもたちの興味を引きつけながら学習を進めることもできます。

10のかたまりや繰り下がりの教え方

10のかたまりや繰り下がりは、筆算の基本です。

10のかたまりを理解させるためには、10までの数が書かれたカードなどで具体的に示すことも効果的です。

次に、繰り下がりを教える際には、実際の数字を使って具体的な例を示すことで、子どもたちの理解を深めることができます。

特に、繰り下がりのある筆算は、子どもたちが難しく感じることが多いため、教材を活用しながら説明することが重要です。

子どものミスをなくすためのアドバイス

子どもたちが筆算を学ぶ過程で、ミスをすることは避けられません。

しかし、ミスを減らすためのアドバイスを取り入れることで、子供たちの学習効果を高めることができます。

まず、お子様がミスをした際には、どこでどのようにミスしたのかを、お子様本人に振り返ってもらうことが重要です。

その振り返りを経て、どうすれば正解できたのかを考えて、実際に正解できるようになるまで練習する過程が大事です。

さらに、子供たちの自信を持たせるために、正解した問題に対しては、積極的に褒めることで、学習意欲を高めることができます。

実践的な練習方法

筆算の練習方法には、具体的なステップがあります。

ここでは、実践的な練習方法を紹介し、それによって算数の筆算を得意にする方法を学びます。

このことで、子供たちの学習効果を最大化し、筆算のスピードや正確性を高めることができます。

2桁、3桁の計算練習

2桁や3桁の計算は、筆算の基本です。

特に百の位まで数字がある場合、十の位での繰り上がりや繰り下がりが、子どもたちにとって難易度が高い場合もあります。

ですので、まずは3桁までの計算練習を通じて、子どもたちは計算の基本を習得し、筆算のスピードや正確性を向上させることができます。

文章問題の練習

文章問題は、問題文を正確に理解し、たし算か引き算かを選択する力が求められます。

文章題の取り組み方としては、まず問題文の中で「あわせていくつですか」「のこりはいくつですか」など、何算で答を出すのかを知るきっかけを探すことが大事です。

筆算を行う際には、数を揃えて書くことなどを意識しながら進めることで、間違いを防ぐことができます。

筆算のスピードアップの練習

筆算のスピードを上げるためのコツは、「似たような計算」を繰り返し練習することにあります。

例えば「32-15」という計算があったとします。

練習方法としては、この計算をしたあとに「42-15」など「一の位が7になるような計算」をすぐに練習することが大事です。

そうすることで、例えばこの計算の場合であれば「12-5=7」という答を、すぐに思い浮かべられるようになることが期待できます。

このような意味での「既視感」を作ることで、計算のスピードを上げることができます。

筆算の応用: 多桁の計算とそのコツ

多い桁数の計算は、初めて学ぶ子どもたちにとっては難易度が高くなるため、正しい方法での指導が求められます。

ここからは、多桁の計算の際のポイントや、複雑な繰り上がり・繰り下げの対処法について、解説します。

これを読むことで、筆算を更に深く理解できる手助けとなるでしょう。

4桁以上の計算のポイント

筆算で4桁以上の計算を行う際、最も重要なのは桁の位置を正確に合わせることです。

正確な桁の位置を確保することで、「どの数同士を足す (引く) のか」を正しく把握できます。

また、繰り上がりや繰り下げが発生する場合は、その都度目で見て確かめて、数字を書き入れながら計算を進めることが重要です。

特に、大きな数の計算では繰り上がりなどが続きますよね。

ですので、その都度自分の書いた数字を一つ一つ「正しく書けているかどうか」を確認することで、正確な答えを出すことができます。

複雑な繰り上がり・繰り下げでのミス防止策

複数の桁で繰り上がりや繰り下げが連続して発生する場合は、計算が複雑になることがあります。

このような場合、まずは一つ一つの桁について計算する際、「足したり引いたりした答が正しいかどうか」を確認することが大切です。

というのも、お子様によっては、例えば「6+8=12だと思い込んでいた」などなど、「間違った計算結果を正しいと思い込む」という場合もあるからです。

このように「自分が書いたこと」「自分が考えたこと」が正しいかどうかを、その都度確認しながら計算を進めることが重要です。

筆算の学習の効果とメリット

筆算の学習は、単なる計算技術を身につけるだけではありません。

ここからは、筆算の習得がもたらすメリットについて解説します。

筆算の習得を通じて、子どもたちの算数の学力を伸ばすきっかけを作っていきましょう。

筆算の習得がもたらすメリット

筆算を習得することは、子どもたちの算数の基礎を築く第一歩です。

筆算の練習を繰り返すことで、集中力や「目で見て学ぶ力」「書いて理解する力」も養われます。

計算が得意になることで、学習に対する自信や達成感を感じることができ、これが次の学習へのモチベーション向上に繋がります。

筆算の次に習う計算の理解も進む

筆算をマスターすることで、次に進む算数の内容である分数や小数などの学習がスムーズに進むようになります。

筆算の基本的な技術をベースに、より複雑な四則計算などにも挑戦できます。

筆算の学習をしっかりとサポートすることで、このように算数の力を伸ばすことが可能になります。

算数の筆算の教え方に関するよくある質問

Q1: 最近筆算のやり方が変わったと聞きました。具体的にどのような変更があったのでしょうか?

A1: 近年、教育カリキュラムや教材は時代の変化とともに新しくなっています。

ですので、筆算の方法が変わったというよりも、教え方が少しずつ変化していることは間違いありません。

具体的な変更点としては、デジタルの視覚的な教材の導入などが挙げられます。

しかし、基本的な筆算の方法は変わらないため、デジタルの教材で学んでも、筆算のスキルを身につけることができます。

Q2: 1年生の子どもに足し算を教える際に良い方法はありますか?

1年生の子どもに足し算を教える際は、具体的な物を使って視覚的に理解させる方法が効果的です。

特にこのような方法で指導する際、1年生の段階においては「正確にものを数える」という動作が何より大事です。

このような動作をもとに「数が増える」「数が減る」ということを習得していきます。

Q3: 引き算の筆算で、途中に0がある場合の取り扱いが難しいです。どのように教えると良いでしょうか?

A3: 途中に0がある引き算の筆算を教える際のポイントは以下の通りです。

- 「0を足しても変わらない」を理解する: まずは「0を足しても、数は変わらない」を理解することが大事です。そうすることで、数の途中に0があっても、どう考えれば良いのか分かります。

- 「0が9に変わる」を理解する: 例えば「201−35」のような計算の場合、「101+100−35」などと考えておけば、100−35の部分は65になりますよね。このように十の位の0は「10が9に変わる」と思っておけば、どんな計算でもできます。

まとめ

筆算は、日常生活においても欠かせない基本的な計算スキルです。

この記事では、筆算を効果的に教え、習得するための方法と練習法を詳しく解説しました。

- 筆算の基本: 筆算は、数学の基礎となるスキルです。歴史的背景や筆算を学ぶ意義を知ることで、学びのモチベーションが高まります。

- 足し算・引き算のステップ: ケタの揃え方や繰り上がり・繰り下げのメカニズムを理解することで、正確な計算が可能になります。具体的な計算例を通じて、その流れを掴むことが大切です。

- 教え方のコツとポイント: 視覚的な教材の活用や、10のかたまりを使った教え方など、子供が理解しやすい方法を取り入れることで、効果的な学習が期待できます。

- 実践的な練習方法: 2桁や3桁の計算から始め、文章題や筆算のスピードアップのコツを学ぶことで、実践力を高めることができます。

- 筆算の応用: 4桁以上の計算や複雑な繰り上がり・繰り下げにも対応できるようになるためのポイントを紹介しました。

筆算のスキルは、継続的な練習と正しい教え方で確実に向上します。

この記事を参考に、お子様の算数の学びをサポートしてください。

算数が苦手、数学が苦手という方に向けて、随時無料相談を行っております。

算数・数学の個別指導歴15年のプロ家庭教師の鈴木が、お子様の算数の学習に関するお悩みを解決すべく、随時無料の相談を行っております。

「成績を上げたいけれどうまくいかない」「家庭教師指導をお願いしたい」などのご相談事がありましたら、以下のフォームよりお問合わせ下さいませ。